中国书法从记事应用,到可以当作艺术品欣赏,经过了一个漫长的认知和实践过程。唐张怀瓘曰:“阐典坟之大猷,成国家之盛业者,莫近乎书。其后能者加之以玄妙,故有翰墨之道光焉。”[1]于是书法成为文人墨客们抒情达性的媒介了。《书谱》云:王羲之“写《乐毅》,则情多怫郁;书《画赞》则意渉环奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折,暨乎《兰亭兴集》思逸神超,私门《诫誓》情拘意惨,所谓涉乐方笑,言哀已叹。情动乎中,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心。”[2]从而可知,被人们所称赞的不同面目内涵的高级作品,当于作者的“情绪”心境有关。所谓“情绪”指的是人在不同环境条件下的心态,也就是对外界所采取的一种内心体验感受和认知态度。即孙过庭所谓“涉乐方笑,言哀已叹”也。当这些情绪参与到艺术形式时,其就会发挥出巨大的内在力量,使作品具备特有“情绪”灵魂。正如一位文艺评论家所言:“那里有情绪,那里就有魔力。”[3]另外,“情绪”不只是人体生理方面的反映,还有在受道德伦理及审美情趣影响下,所产生的如敬慕、憎恶及热爱、讨厌等现象,都可归于“情绪”范畴之内。当然其中诸多因素不是独立存在,而往往是相互交叉联系,能对文化艺术的风格内涵产生深刻影响。

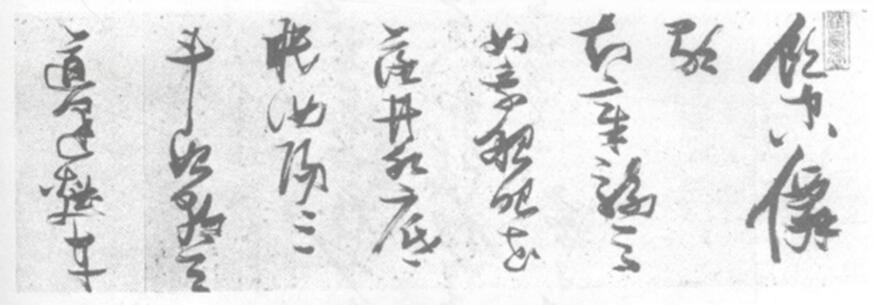

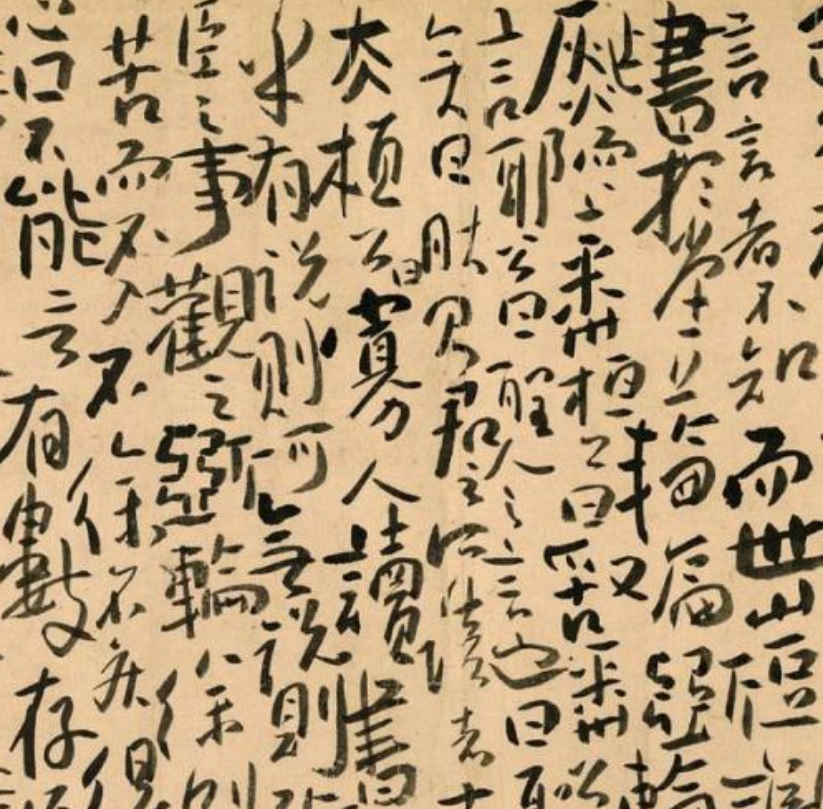

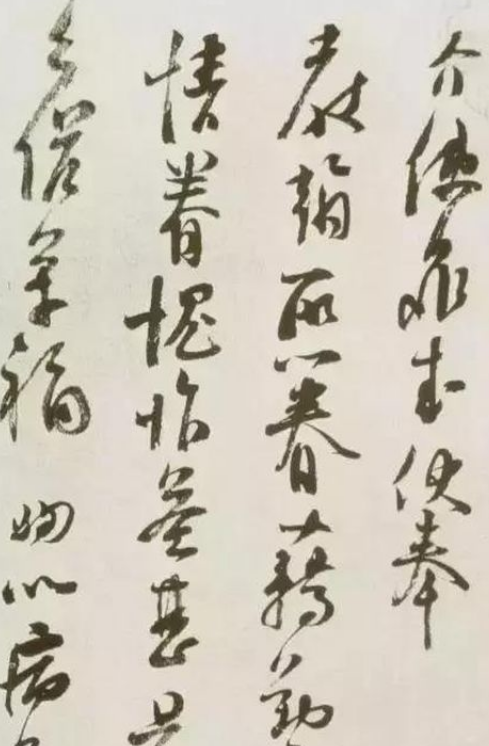

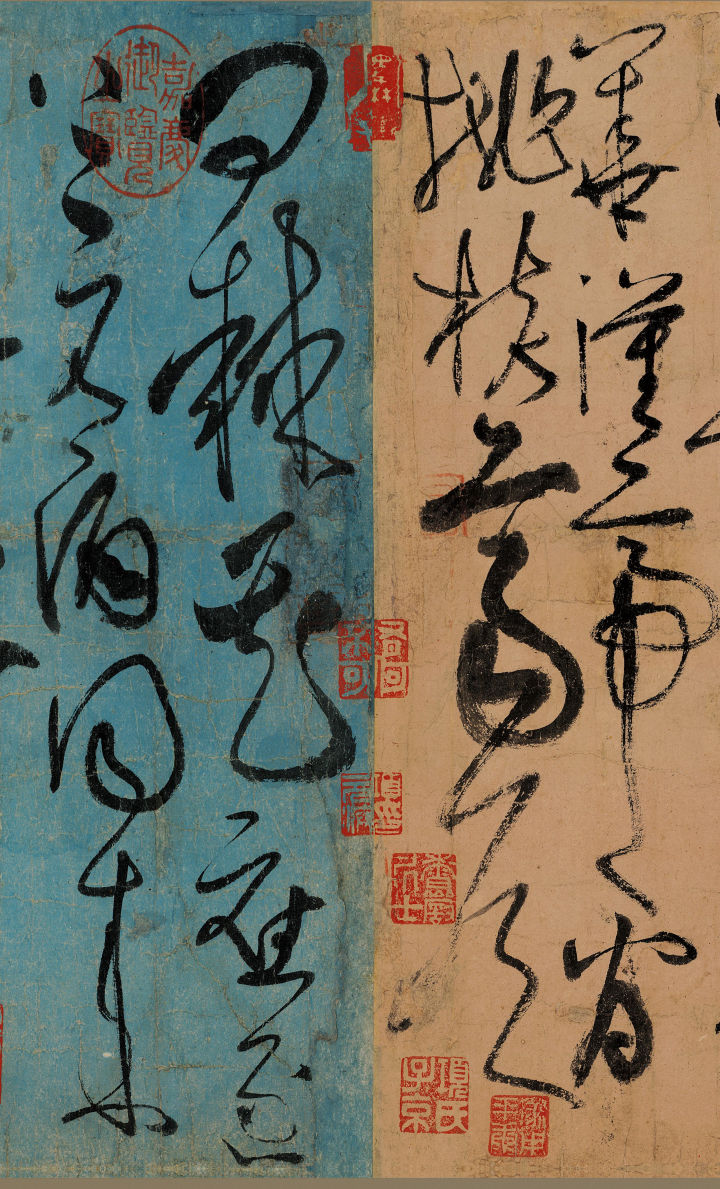

中国文字源远流长书体众多,其中灵活多变的大草是最能受情绪化影响的书体。韩愈《送髙闲上人序》曰:“张旭善草书,不治他技,喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。”[4]张旭的大草,与自己的情绪紧密的联系在一起,“有动于心,必于草书焉发之”,达到了前所末有的高度,故被称为“草圣”。张旭之后,只有怀素、黄庭坚等极少数书家的大草可观,其原因就是要写好大草,不但能熟练的掌握草书的书写技法,还要求书家能用“情绪”感觉给作品注入人格灵魂。要将此两者结合好非常困难,这正是出现大草书家少的重要原因。时到明代晚期,徐渭以大草书狂放不羁,观之令人瞠目结舌,之后张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎、傅山等大草书家群雄并起,形成了明末“情绪化”草书的高峰,为世人所瞩目。

在此应该说明的是,晚明这些情绪化草书,有人经常用“浪漫主义”来形容之。“浪漫主义”一词来自外域,其内涵有多种解释,意大利《世界艺术大百科全书》用英国吉拉丹之论解释:“浪漫的定义应该是平静和孤独,以致心灵可以沉湎于深切的情感之平静的柔顺中。”[5]《苏联大百科全书》“浪漫主义”条则云:“整个情感和心灵的基地,从这个基地上产生一切对美好和崇高的模糊憧憬,它们力图从幻想创造出来的理想中得到满足。”[6]不难看出,前者强调了“平静”与“孤独”,而后者关注了“美好”和“崇高”,从我国文艺界所用的情况看,其内涵大都借鉴了前苏联的解释,在书法上也不例外。但将其与韩愈形容张旭草书“喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之”加以对比会发现,内涵显然非常单薄,其只倾向于美好崇高的一面,而“窘穷”、“忧悲”、“怨恨”、“无聊”、“不平”等压抑一面则毫无涉及。书法如诗文一样,往往在非常压抑、忧悲的情绪下,能创作出好的作品。故而用“浪漫主义”,很难解释如徐渭、黄道周、傅山那样心境所作出的草书作品,而用“情绪化”则完全可以解释通透。

二、晚明情绪化草书兴盛的背景条件

晚明时期朝廷内忧外患积重难返,大众文化异常发展,社会物质条件较为雄厚,在阳明“心学”的作用下,人们重视个人主观能动性的发挥,大草书法在这多事之秋的“情绪化”时空内,有了非常可观的发展。

在思想领域,阳明心学万历后成为朝廷肯定的哲理学问而大为流行。其中泰州学派王艮的再传弟子李贽,提出了超绝世情寻求本真的“童心说”,[7]对程、朱理学进行了深刻的批判,并进一步阐明他的审美观点:“盖声色之来,发乎情性,由乎自然,是可以牵言矫强而改乎?故自然发于情性,则自然止乎礼仪,非情性之外复有礼义可止也,惟矫强乃失之,故以自然为美耳。”[8]其中追求个性解放,反对教条做作的观点如晴天霹雳,使学子文人振聋发聩,一种有别于先前的人生观及文艺思潮不期而至。在书法上,之前朝廷的“中书体”“中和美”一直束缚着人们的手脚,非常迫切的寻找体现个人审美意识和内心感受的媒介,去追求“有动于心,必于草书焉发之”的主观愿望,此时的条件已经成熟。

明代后期,随着人们思想意识和人生观的变化,大置庄园追求享受的风气兴盛,室宇建筑越来越宽大,给大型书画作品的产生留出了空间。张明川认为:“明代中期以前的厅堂主要依靠柱子和斗拱来承重,墙起不到承重作用,甚至厅堂两侧用可折装的长窗代替墙,墙面也很少悬挂装饰物。厅堂中主要以可移动的屏风作为书画的载体。”“明代中期苏州市人口的剧增是促进厅堂改制的重要原因。苏州官官窑制砖为民居使用,砖墙提供了技术条件,由于改进的梁架和砖墙分担了柱子的承重,厅堂得以建高,使原有的活动屏风显得矮小,于是在厅堂后部中央设通顶的背屏,为书画中堂的产生和展示起到奠定的作用。”[9]以砖墙代梁确实能多承受压力使建筑增高,可使建筑增大牢固,但针面对众多的明代建筑,很少看到以砖墙为架梁者。首先厅房高大是富贵人家身份的象征,其主要显示的是气派大方,并不是为了多容纳人而如此。另外以砖墙代架梁的情况一般民人用之较多,富贵人家是不用如此简陋之物来修建厅堂的,厅堂中挂书画面积的扩大应该另有原因。计成是明末著名建筑学家,其《园冶》有《屋宇图式》云:“凡屋以七架为率。不用脊柱,便于挂画。”刘乾先注释曰:“脊柱,是屋顶脊檩下的矮柱。山墙处构架脊柱均落地,以减小梁跨,增加构架的横向刚度。不用脊住(山墙脊柱不落地),墙面平整便于挂字画。”[10]于此便找到了明代屋宇增加挂书画面积的真正原因,是建筑时“不用脊住”,这当是明人建筑的通常作法。也就是说,明代的建筑师在设计屋宇时,已经将挂书画的位置作为一个重要内容考虑在内了,这确实为晚明书画作品尚大,起到了推波助澜的作用。

条幅作品长度面积的增大,特别有利于草书挥洒,能放开手脚去表现波澜壮阔的笔墨气势,淋漓尽致的体现运笔的节奏感和韵律美,使自己胸中垒块情绪感受得到一种彻底的抒发和宣泄。从明末的字幅看,写长幅大轴形成风气,在黄道周、王铎等人笔下,超过三米长的作品经出现,偶尔出现长过四米者。有时嫌纸的拉力不够或长度不如意,便大量的运用可以任意加长的绫绢,这也是前所末有的景象。

三、晚明情绪化草书例说

明末政治黑暗,魏忠贤等阉党把持朝纲,胡作非为;农民起义此起彼伏,人心慌慌。面对社稷安危、仕途升罢、家身吉凶等现实,士大夫们人人自危心事重重,是为国尽忠还是周旋自保?是名垂青史还是遗臭万年?人们深处非常复杂的情绪中。我们试图通过书家们留下来的笔墨,找到他们当时灵魂深处蕴含的情绪痕迹……

1、迅猛昂奋的张瑞图

晚明书法情绪化书法的开拓者是张瑞图(1570-1644)。张氏三十八岁以探花授官翰林编修,官至诸部尚书、大学士,拜少师兼太子太师。张氏城府颇深,作事谨慎小心,当东林党与魏忠贤阉党争斗时,其采取回避态度。其能“洁身自好”不参与阉党迫害朝臣,说明还是有良心的。但位处次辅一味自保姑息奸佞不坚持正义的做法,当受到良心的遣责,使他处于一种痛苦的自责矛盾之中。而这种复杂的心理情绪,对其书法风格的形成,起到了非常重要的作用。

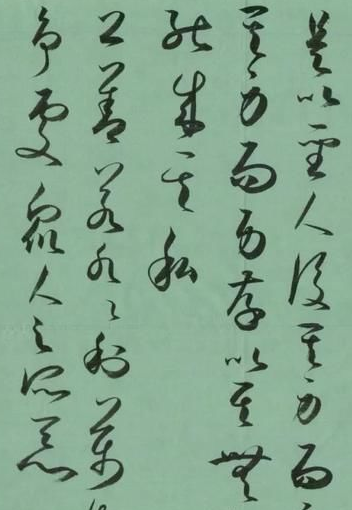

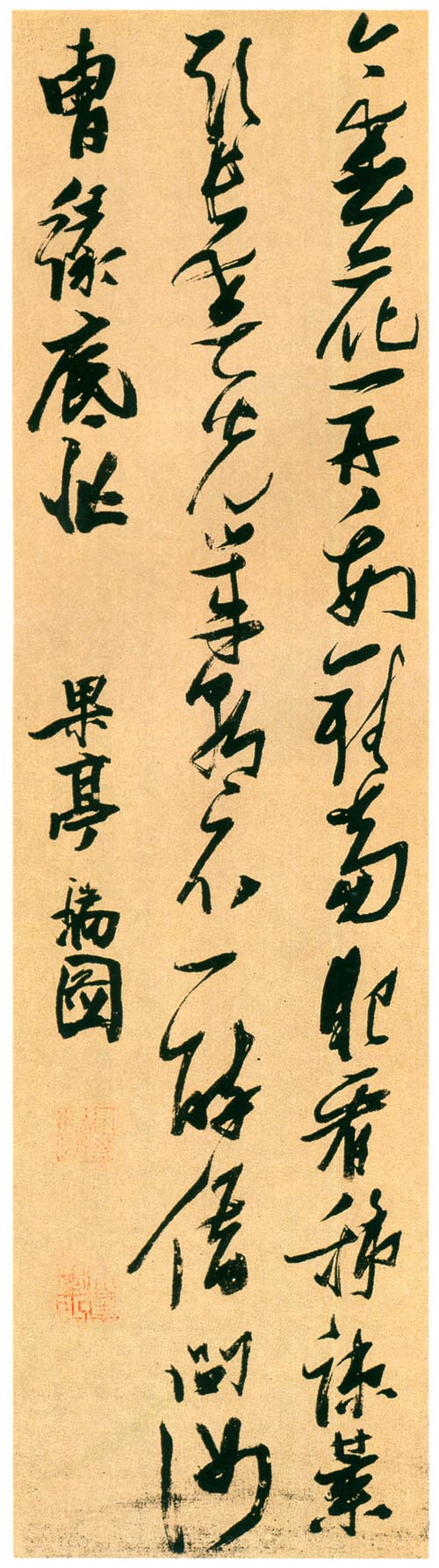

傅山 《草书破书馀古香诗》轴 绫本 183cm×48.5cm 山西省博物院藏

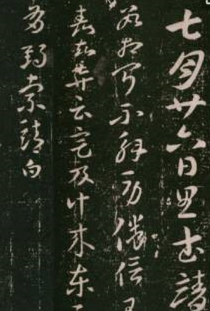

明诸生傅山(1607—1684),在人格上与王铎正为相反,是著名的反清复明志士。在书法上主张“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”[35],这种极端主义口号的提出,表现出了其特重的情绪化意识。人们谓傅山行草“生气郁勃”,“宕逸浑脱”,“宕逸雄奇,咄咄逼人”。[36]从其点画字体中,看到了傅山笔下的始终蕴藏着一种郁勃亢奋之气,一种不服输不低头的抗争精神,这种精神与黄道周、倪元璐是一致的。不同的是,黄、倪是朝廷中威严正直的大臣,在刚烈劲健笔势下,仍然有其理性加以控制。而傅氏之书,在威猛刚烈上不及黄、倪,而在雄奇宕逸上更高一筹,表现出一种超世拔俗和孤傲豪迈的魅力。有时情绪的高涨使笔墨失去了控制,于是乎江山之助的神来之笔和野狐禅般的荒诞笔墨同时出现,这也是傅山书法作品水平高者可通神明、低者如镇宅符两个极端的原因所在。

草书属于写意艺术,其最容易受情绪影响。也只有受情绪影响而欲借助笔墨发泄时,才能真正的将作品输入作者的精神灵魂。但草书属于动势书体,本来点画连属的草书体势,在一定的“情绪”驱使下挥洒,会使原先的点画体势更加变形夸张,产生出诸多意想不到的效果。当然强烈的“情绪”达到“不知有我更无人”时,不免让书写跟着笔墨的感觉走而脱离规则,书写似乎变成了一种纯粹的行为艺术,而使书法走向异端。由此不得不注意到,情绪化草书的两面性,一方面其由于情绪的支撑而神气大增,另一方面在强烈的情绪下笔墨会失控,不可避免的出现顾及失彼情况,可归纳为三种现象:一是破坏性,用笔横扫竖抹信手点画,散笔侧锋,正斜颠倒;二是混乱性,不忌残墨断画败笔俗字,该断不断当联不联,甚至结构错误组合无理;三是极端性,上牵下连难分难解,左右缭绕如烟如雾,圆转则大圈套小圈,方折则束柴加积薪。故而创造出了让人们耳目一新的书法作品,但总是优点与缺点并存。

总之,情绪化草书,是在草书本性的基础上,又注入了一种激情,它会产生诸多意想不到的神来之笔,同时野狐魔力也不期而至聚集笔锋,故而其作品大都誉毁参半聚讼纷纭。回顾中国书法史,正是在不断的肯定、否定、否定之否定中前进,昨天被批评的缺点,很可能成为今天被赞扬的特点,书法史正是在多样性复杂性中不断发展壮大起来的。从而可以断定,情绪化草书也是书法史发展中不可忽视的动力。

[1] (唐)张怀瓘《文字论》,《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年,第209页。

[2] (唐)孙过庭《书谱》,《历代书法论文选》,第128页。

[3] 王实《略谈情绪与小说》,《当代文坛》,1987年第2期。

[4] (唐)韩愈《送髙闲上人序》,《历代书法论文选》,第292页。

[5] 意大利文化协作学会编《世界艺术百科全书》选译1,上海人民美术出版社1987年,第259页。

[6] 《苏联大百科全书》“浪漫主义”条,《文艺理论译丛》,1958年第一期,第233页。

[7] (明)李贽《童心说》,《明代文论选》,人民文学出版社1999年,第229页。

[8] 同上,第234页。

[9] 张朋川《试论书画“中堂”样式的缘起》,《黄土上下——美术考古文萃》,济南山东画报出版社2006年,第253页。

[10] (明)计成《园冶》,吉林文史出版社1998年,第95页。

[11] 《中国书法鉴赏大辞典》,大地出版社1989年,第1036页。

[12] 同上,第1035页。

[13] (清)林慧如《明代轶闻》,《永历实录·外一种》,北京古籍出版社2002年,第270、271页。

[14] (清)倪会鼎《倪元璐年谱》附录赵吉士《倪文贞公传》,中华书局1994年,第104页。

[15] 同上,第115页。

[16] 《明史》,中华书局1974年,第6841页。

[17] 马宗霍《书林藻鉴》,文物出版社1984年,第189页。

[18] 同上。

[19] 《书法报》,1992年第49期。

[20] 《明史》,第6595页。

[21] 《中国书法鉴赏大辞典》,第1042页。

[22] 倪会鼎《倪元璐年谱》,第5页。

[23] 同上,第115页。

[24] 同上。

[25] 康有为《广艺舟双楫》,《历代书法论文选》,第860页。

[26] 《中国书法大辞典》,第1050页。

[27] 《中国书法大辞典》,第1048页。

[28] (清)宋荦《西陂类稿》卷二十八《跋黄石斋先生楷书近体诗》,四库全书本。

[29] (明)王铎《文丹》,刻本。

[30] 《中国书法全集61·王铎卷》,荣宝斋出版社1993年,第649页。

[31] (清)倪后瞻《倪氏杂著书法》,《明清书法论文选》,上海书店1994年,第423页。

[32] 王铎《为啬道史书诗卷》墨迹,《中国书法全集61·王铎卷》,荣宝斋出版社1993年,第191页。

[33] (清)王宏撰《砥斋题跋》,马宗霍《书林藻鉴》,第196页。

[34] 《王铎书法全集》三册,河南美术出版社2007年,第827页。

[35] (清)傅山《霜红龛书论》,《明清书法论文选》,第542页。

[36] 马宗霍《书林藻鉴》,文物出版社1984年,第196页。

2023-12-01 14:00

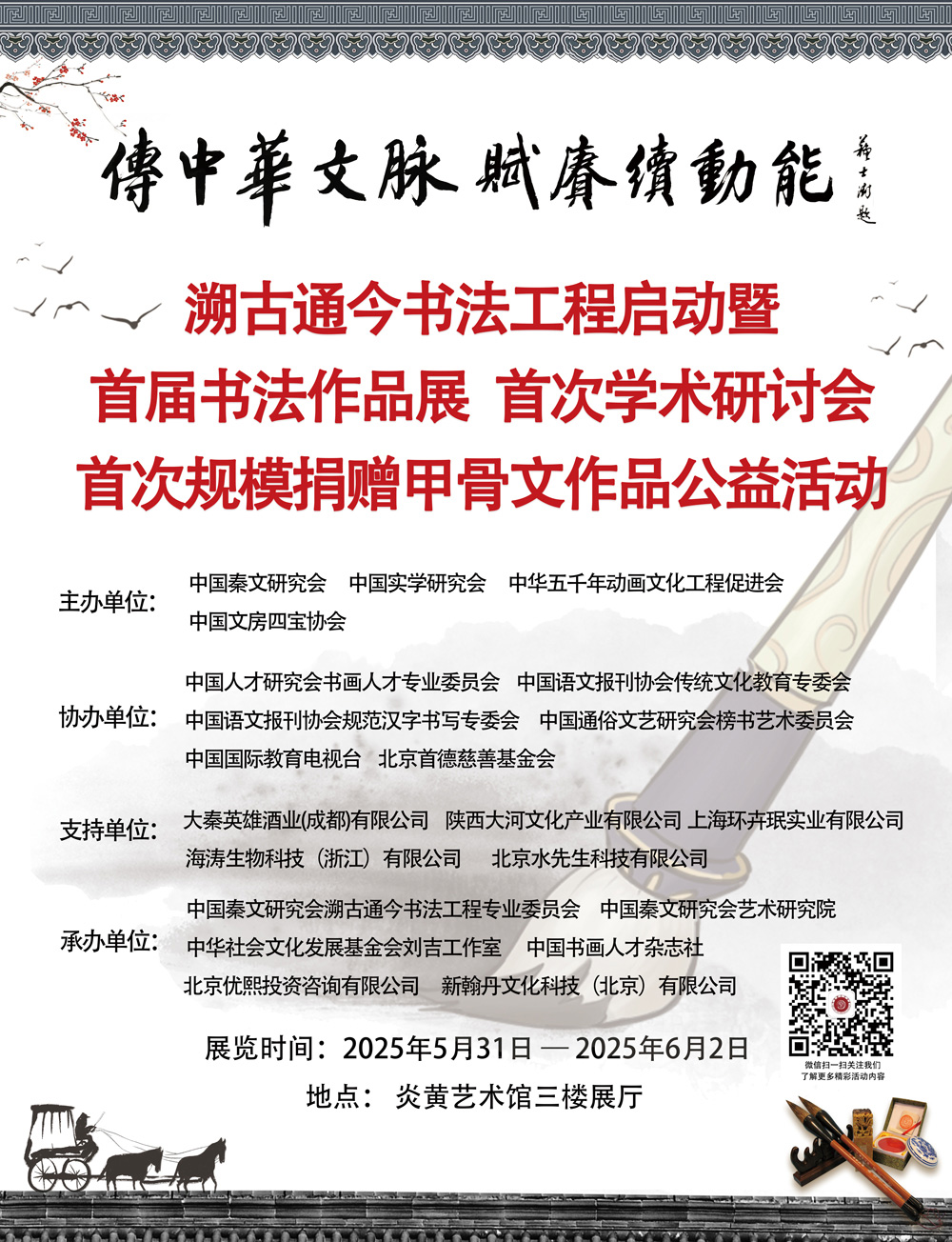

本文来源:书法杂谈 - - 论晚明情绪化草书

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-408.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212