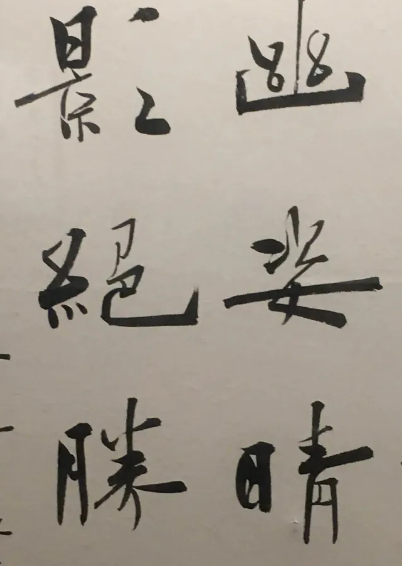

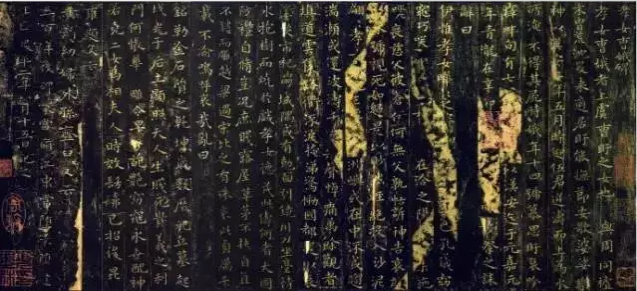

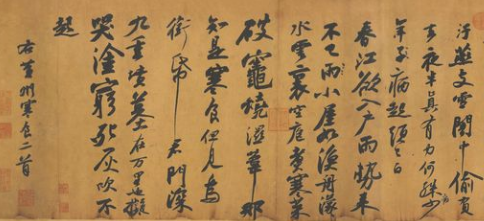

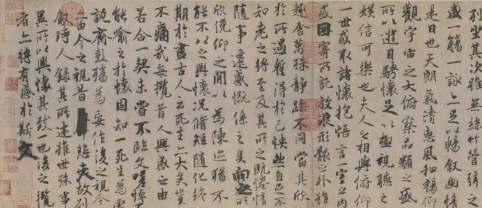

汉代扬雄在《法言》中说:“言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。”宋代朱长文评颜真卿书“鲁公可谓忠烈之臣也。”足见书法反映人的心灵和人品。书者,如也。“书”要如我们心中对物象的把握和理解,其本意是通过仰观俯察将自然万物的生命形态抽象化。故而张怀瓘说书法是“囊括万殊,裁成一相。”书法中的抽象美,在于将自然万象的意态升华,表达为书法艺术精神特质。

在我们经历的人生中,有很多人影响过我们,也有很多事物影响过我们。在我们的艺术人生、书法人生中亦是如此。但是无论是学习还是创作,“我”永远是主体。当代的书法创作者一般都会经历“写他”、“写古”、“写展”、“写我”的过程,在这些过程中,“我”都有不同的存在。在任何阶段,作为艺术家都应该保持独立的思考能力,才不会迷失自我。

一、师承中的“我”

师承、师法,就是通过“师”,获得鲜活的笔法。而这种鲜活,其中有师对古人笔法的“活”化,更有师的“鲜”明的个人习惯。这种活化,会让我们打通与古人的交流,获得一定的法。而师的这种鲜明的个人习惯,或将伴随我们一生。这种影响是深刻的,只是对每个人程度不同。作为“我”应该既“近”师,又“远”师。吾爱吾师,吾更爱真理,还要加上一句:吾亦爱真“我”。

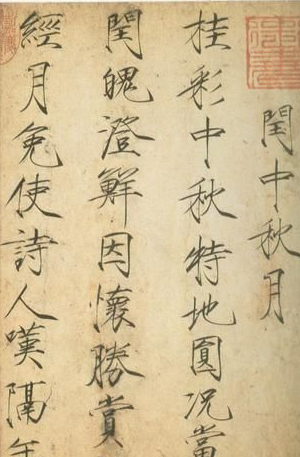

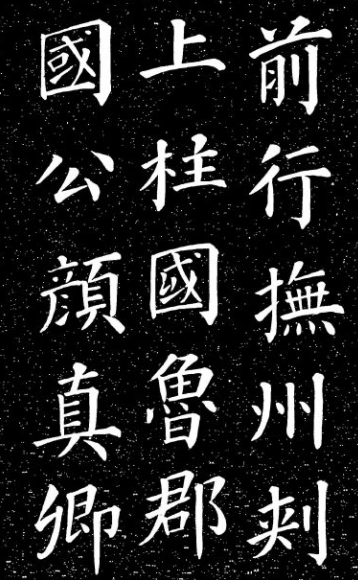

在中国哲学史论上,对经书的解读态度有两种:一是“六经注我”,二是“我注六经”。通常来讲,“我注六经”是以六经为主体,“我”的任务是千方百计准确解读经典的本意,而不允许有偏离或附会。致力于训诂字义名物、论释典章制度的古文经学为此派代表。后面我要讲到的“写他”、“写古”可以看作是对古典书法学习路径的方法,师承中的“我”要重在继承与汲取精华。董其昌云:“学书不从临古入,终入恶道。”王澍在《论书剩语》说:“临古须是无我,一有我,只是己意,必不能与古人消息。”这里讲的“无我”也是辩证的,如同走别人走过的足迹,终究用的还是“我”的脚。

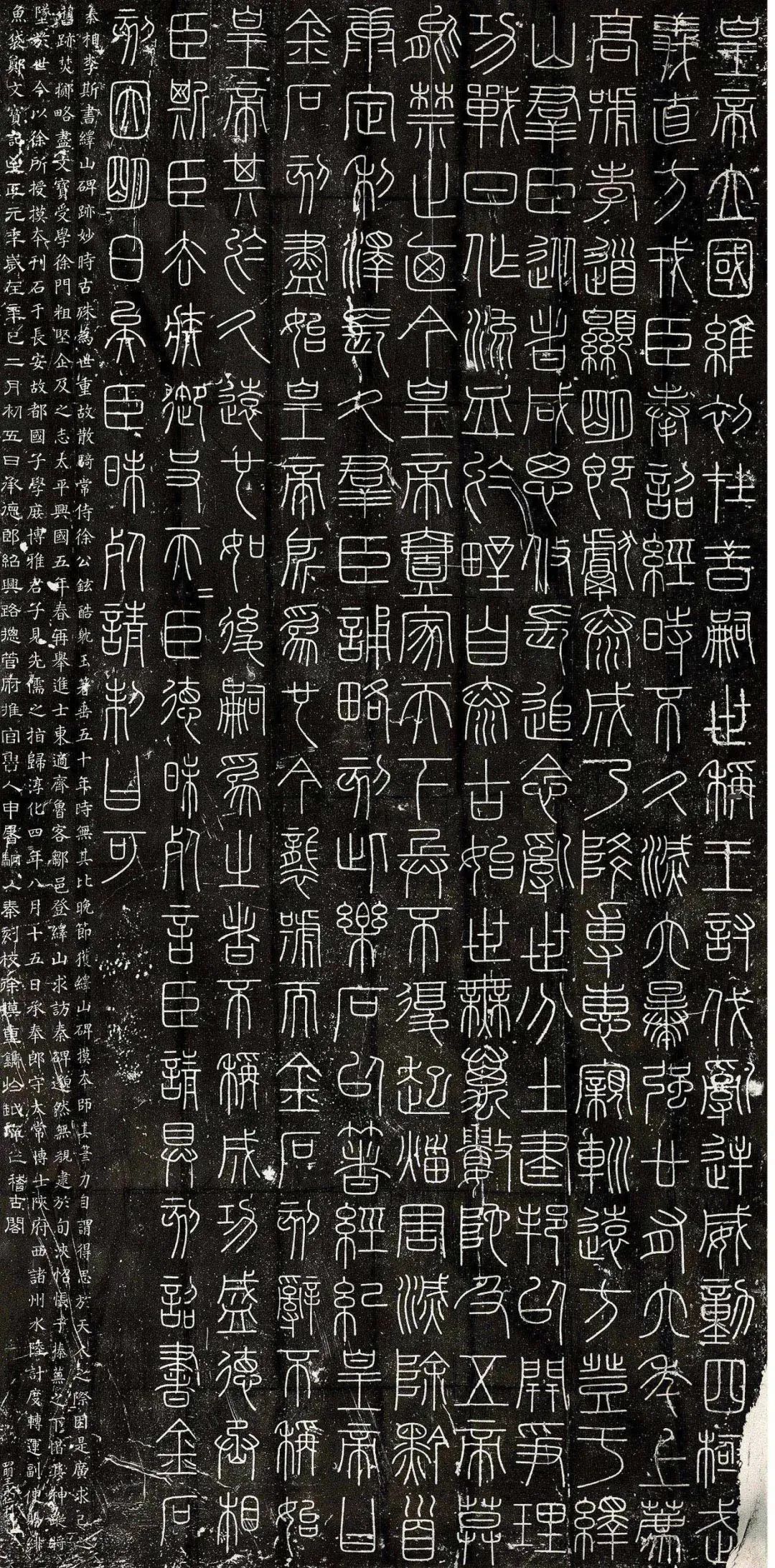

学习书法的捷径,就是临摹。但是初学者很难从平面的字迹或碑刻中悟到立体书写的动作,因为每个人的悟性各不相同,所以学习书法自古就重师承,无论钟张羲献、颜柳欧赵、还是苏黄米蔡,莫不如此,正如张怀瓘《玉堂禁经》所言:“夫人工书,须从师授。”故而,这个阶段的“我”尤其要以“师”为鉴,学习学书方法,弄懂古人笔法,方可登堂入室。

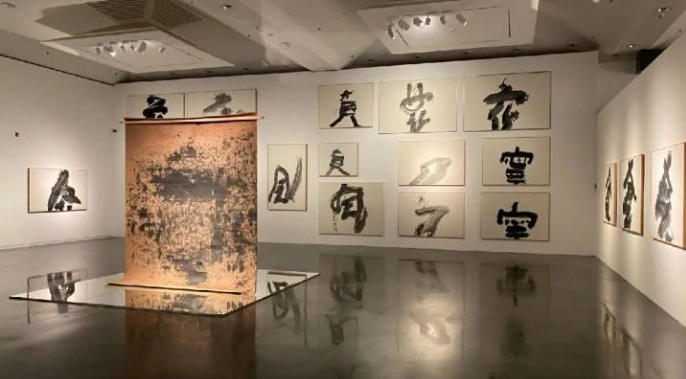

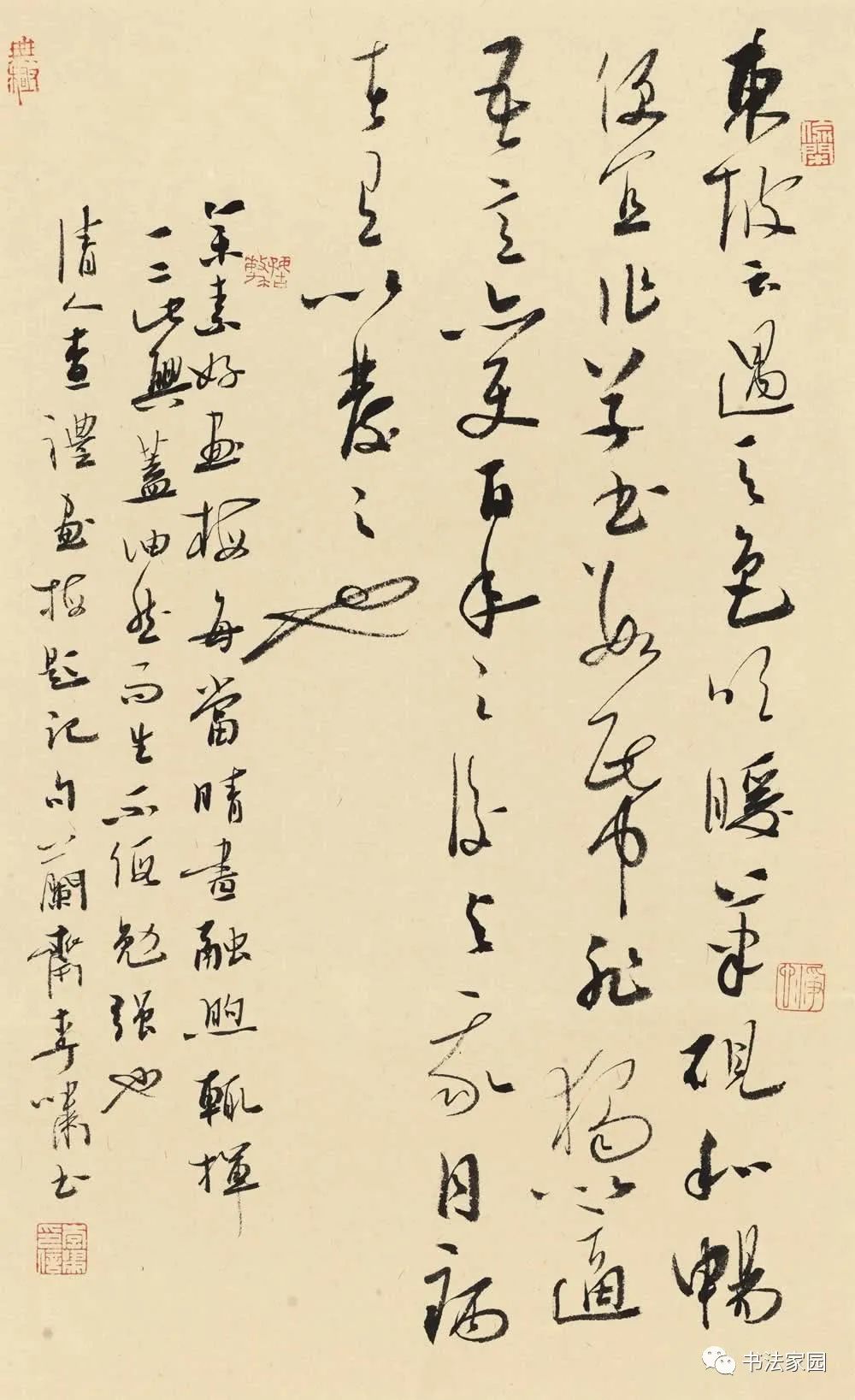

三、展览中的“我” 当代的书法创作者,不可避免地要参加各种类型的展览,尤其是书法新人要通过参加专业展览来提升自我、实现价值。“我”在展览中的意义就更加凸显为继承古典书法技法之后的自我创作,借此反映个人的审美创造。 与“我注六经”相对的是“六经注我”,这个是以“我”为主体,“六经”不过是“我”在阐发自己的思想时作为注脚使用的经典,而不在乎文本的原意所在,讲究微言大义的今文经学为此代表。故而,“写展”就应该凸显“我”的主体性和创造性。 那么,在展览创作中“我”要达到一个什么样的状态,孙过庭言:“变穷态于毫端,合情调于纸上,无间心手,忘怀楷则,自可背羲、献而无失,违钟、张而尚工。”要达到离开王羲之、王献之而不会失误,违背钟繇、张芝也能工妙,真正达到心手双畅的地步。米芾也说:“壮岁未能立家,人谓吾书为集古字,盖取诸长处,总而言之,既老始自成家,人见之,不知以何为祖。”这是米芾对他自己的入帖出帖,博采众长,自成一家的夫子自道。 但是在现实中,由于展览的功利性、展厅效应、评审机制等因素的牵引和制约,会对书法创作者的创作实践产生不同程度的影响。在创作中更多的会对外在形式更加注重,其中包含书风、字形、墨色、章法、构成、色彩、装饰等各种应用与变化,从而影响创作者的正常创作心理。这时候展览创作中的“我”,应当清醒地认识到“我”是处于“写展”之中,“展”后当及时抽身离开,找回自我,回归正常创作状态。

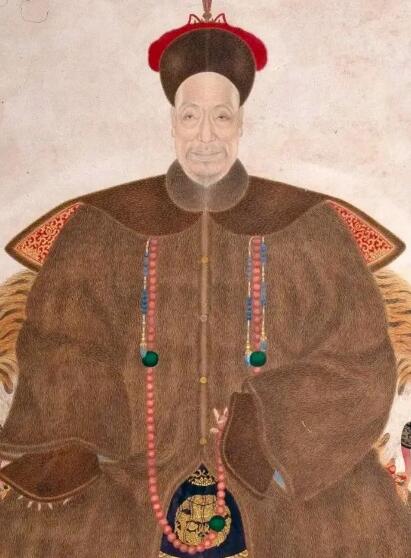

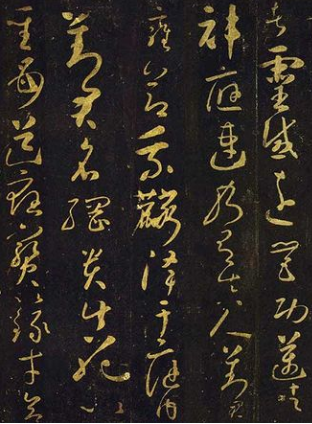

四、创作中的“我” 艺术创作中没有了“我”,作品就没有了灵魂。在书法创作实践中,永远是以“我”为中心的。这时候的“我”,可能是古中有我,我中有古,还有可能我中有师。但是“我”的精神完全灌注于整个书写过程。正如王澍所说:“作字如人然,筋、骨、血、肉、精、神、气、脉,八者备后复可以为人。”书法创作,就是我书写“我”心,写出真我才是“我”。所谓书者人也,书为心画,书即我,我即风格。一书一人,一书一我。 创作,既是每个“我”的艺术实践,更是我“人”的实现,此时我们对“书如其人”才能有更深切的体悟。刘熙载在《艺概》中说:“书如也,如其学,如其才,如其志,总之如其人而已。”很多人理解为书品即人品这一层面。其实,“书如其人”作为中国书法中的重要命题,被赋予了道德色彩,也是肯定“我”的主体性。韩愈在《送高闲上人序》中这样称张旭:“喜怒窘穷,忧悲愉佚,怨恨思慕,酣醉无聊,不平有动于心,必于草书焉发之。”张旭在书法创作中有着极其丰富的情感体验,他以草书为“兴”,将“我”的主体性意义在草书创作中升华。书法的创作不仅是单纯的技法,而是一个复杂的综合体现,包含创作者的生活经验、才学、才情、思想情感等等,以情感驱动艺术的创造。所以,我们看到包世臣在《艺舟双楫》中说:“书道妙在性情,能在形制。然性情得于心而难名。” 书法创作的难点在于“我”的主体性情感赋予,同时又要具有赋予作品情感的技法支撑,所以陆游说:“汝果欲学诗,功夫在诗外。”形而上的书法需要创作者的技道双进,也需要德艺双馨,方能“书因人贵”,人书合一。 书中有“我”。在书法学习和创作过程,最重要的是“我”的主体性,创作者要将自己的情感融入书法作品创作中,体现审美价值和时代精神。

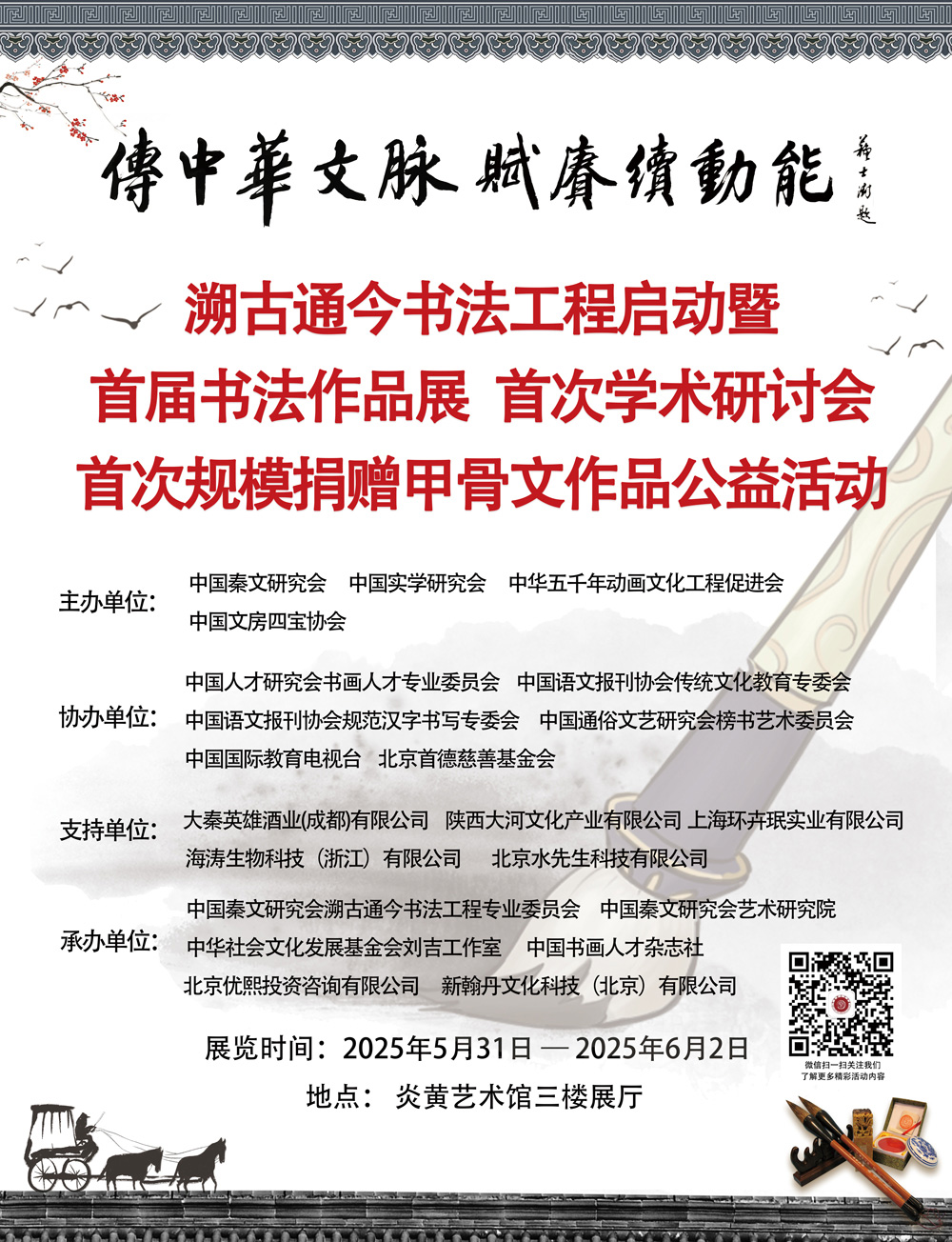

本文发表于《书法导报》2022年12月28日第3版

本文作者:李啸,中国书法家协会理事、楷书委员会秘书长,江苏省书法院院长,江苏省书法家协会副主席。兰亭奖、国展评委。

2024-03-22 10:29

本文来源:书法杂谈 - - 李啸:书法是心灵的艺术

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-26171.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212