感 受 正 能 量

—苏士澍先生书法人生纪实

作者:蔡民基

苏士澍

十几年前,一个偶然的机缘,我与苏士澍先生相识。在交往中,我感到他不仅是一位纯朴善良、厚道和蔼的兄长,一位具有很高的传统文化素养和艺术修养的学长,更是一位具有前瞻眼光、宽广视野、事业心责任感很强,又善解人意、体贴下属的好领导,与他在一起所感受到的都是正能量。

他历任第十届全国政协委员,第十一届、十二届全国政协常委,全国政协书画室副主任,中国书法家协会第七届主席,中国书法家协会第八届名誉主席,中央文史研究馆馆员,文物出版社社长和名誉社长,清华大学美术学院书法所名誉所长、博士生导师、教授等职,是我国著名的书法艺术家,也是重启我国中小学书法基础教育的领衔倡导者和推动者。

最近,《中国书画人才》杂志社诚邀我写一篇有关介绍苏士澍主席书法生涯的文章,我无力全面描述,只能选择几个片段作賞析纪实,分享给读者。

一、看源头:得益书香良师

1949年3月,苏士澍出生于北京的一个“世代书香”的满族之家,他虽未赶上家族的黄金时期、未享受家庭的荣华富贵,但家族的文化基因传承给了他。因此,他在少年时,就已经显现出与同龄人不同的特质。

家族留下许多蒙尘结网的古籍、曾辉赫一时长眠已久的印章,被置放在冷落的空间,这里是苏士澍少年时代的“乐土”。他经常翻看这些自己不全识读的线装书,觉得津津有味;印章在他手里反复摩挲,包浆渐渐熠熠生辉。他隐隐约约地意识到,这是些稀有的“宝贝”,里面有很多神秘的东西。

谁料,这竟成为他人生的起点。

长辈们看出这孩子是棵好“苗子”,就有意识无意识地向他输灌一些传统文化知识元素。受家人的熏陶、影响和指点,渐通文墨,挥毫泼墨,在苏士澍天真的稚气中初见端倪。随着年龄增长,他对家藏的这些“宝贝”,开始了从知其然也知其所以然的认知过程。

这些特殊的爱好,并没有耽误他的学业。在学校里,他是个成绩优秀、人见人爱的好学生,小学如此,中学亦然,学习与爱好相得益彰,伴随着他的成长。在中学时,他加入了共青团,成为学生会干部。

名师出高徒。他十三岁那年,考入北京少年宫金石书法组,有幸拜著名书法篆刻家刘博琴先生为师,从此与书法结缘。

他与同学们一样,珍惜求学时光,勤学苦练。几十年后,他对老师当年的授课情景仍记忆犹新,许多细节历历在目,回忆起来,说到动情之处,他眼里闪烁着泪花。

在少年宫的学习,是苏士澍艺术之路上的第一个起点、迈出的第一步,通过学习也增强了自学能力。“文革”后期,他怀着虔诚的心,再次敲开刘博琴先生的家门,还没有完全摆脱厄运的刘先生,被他对书法的执著追求所感动,更看好了这个弟子。

从此,刘先生又翻开劫后余存的书卷,经常向他讲授书法。由馆授到亲授,师生关系更加密切。刘先生毫无保留的传授指教,使苏士澍的书法艺术产生了新的飞跃。

天赐良机,再加上他个人的勤奋,苏士澍的“金石书法”艺术,在同龄人中开始展露头角。

随着理性的回归,传统文化的回暖,苏士澍的书法艺术开始引起更多人的关注,这时又一个机遇悄然而至。

上世纪八十年代初,启功先生积极倡导加强书法教育,苏士澍在一次中日书法展上认识、后因参与编写教材与影响他一生的启功先生结缘。他虽没有磕头拜师,但成为启功先生真正的“弟子”。

启功先生将“黄金分割”等书法艺术原理和经验体会及技法,毫无保留地传授给他。基于这种纯真的师生缘分、默契和情谊,在启功先生的指导下,苏士澍在书法艺术理论与实践的结合上又产生了新的飞跃。同时,他对书法、篆刻、汉画像砖石及历代碑帖、拓片的研究,也不断深化拓展。

至此,苏士澍的书法,呈现出内涵丰富、格调高雅、充满着书卷气和篆籀气的特点,逐步得到社会的认可,并由此改变了他的一生。

“根本固者华实必茂,源流深者光澜必彰”。就在苏士澍拾级于书法艺术的时候,有几个单位向他发来任职邀请。面对人生之路的新选择,他分别叩开两师之门,先后向刘博琴、启功两位先生讨教,得到他们一致的、最为中肯的指点:“到文物出版社去!”

二、看艺术:并举守正创新

1980年7月1日,苏士澍带着就业通知单,迈着稳健的步伐,进入同仁如云、人才济济的文物出版社。

在这里,最多的是书,与文物古籍有关的书籍居多,其中包括大量的书法文物古籍。这对钟爱中华优秀传统文化特别是书法的苏士澍来说,内心的喜悦可想而知。

这次人生的转变,使苏士澍的书法艺术之树,实实在在的根植于优秀传统文化沃土。他也强烈地感受到:进步的阶梯就在脚下。如鱼得水,久逢甘霖,结合工作读书,业余时间读书,很快成为他的一种“新常态”。

年富力强、精力充沛的他,像海绵吸水般吸收着中华优秀传统文化的营养,其书法艺术之树在人们不经意中挺拔起来,成长进步的步伐也不断坚实迈出。

在这里,他一步一个脚印的实干,先后从责任编辑一步步走到社长岗位,令同事们羡慕不已。而他则认为,工作职务是组织的选择,而这些年里自己最大的收获是与书结下了不解之缘,编书、著书、评书等都是日常工作,使自己有了丰富知识、加强修养、提高素质能力的方便条件。

一位哲人曾说:“有缺憾的世界才是真正的世界”。苏士澍也有一件憾事,那就是因为受当时社会客观条件所限,自己没有进过大学殿堂。而文物出版社犹如一所高等学府,又有启功、徐邦达、杨仁恺、郑诵先、刘博琴、吴玉如……诸多泰斗名师教授,这在一定程度上弥补了这一缺憾。

“文物出版社与博物馆打交道最多,国内外的博物馆就是最好的课堂,馆藏众多文物、书画珍品就是最好的教材, 编书、参与各类学术活动就是实习课……”苏士澍深有感触地说:“在这样条件得天独厚的‘大学’里学习,绝不亚于硕士、博士学子在校学习,而能不能把知识学到手,则完全在于个人的主观努力程度和学习方法是否正确。”

梅花香自苦寒来。苏士澍凭着自己坚韧不拔的努力,不断拓展、深化、提升自己的知识水平,从而获得最宝贵的“文凭”,那就是中央电视台“焦点访谈”栏目每天的开播词:“用事实说话!”

在文物出版社工作几十年中,苏士澍作为学术带头人,主持策划编辑了《历代碑帖法书选》《中国法书全集》《中国历代法书精品大观》等十余种大型丛书和《草字编》《隶字编》《篆字编》《行书编》《五体汉字汇编》等书法工具书,其中《历代碑帖法书选》出版三十余年来印数达千万册,从上世纪80年代至今,一直是书法家和广大书法爱好者的必备经典,在书法界、文化界产生重大影响,不但实现了较好的社会效益,也将文物出版社市场占有率做到了行业前列。

他主持承担的国家大型文物出版工程《全国重点文物保护单位图典》《中国法书全集》(18卷)及国宝复制工程等大型国家课题,荣获了系列国家级大奖,其中《汉西岳华山庙碑》获第二届全国古籍整理一等奖,《启动书画集》获第十三届中国图书奖,《北京大学图书馆藏历代金石拓本精华》获第九届国家图书提名。

他主持承担的国家大型文物出版工程《全国重点文物保护单位图典》,以及国宝复制工程等大型国家课题,其成果受到国内外古书画鉴定专家和有关单位的高度赞扬和肯定。

……

2008年,经中宣部、国家新闻出版总署评选,文物出版社成为全国30家优秀出版社之一;2009年,国家新闻出版总署为他颁发中国出版界最高个人奖项“韬奋出版奖”。

在这里,我为什么讲述苏士澍主持出版的图书呢?因为他一有条感受很深的经验体会,那就是“把编书过程变为读书学习过程,从而助力书法艺术的提升”。

他经常说:“编书就是读书,先人的智慧,行家的心血,我们先饱眼福,要珍惜这样的机会”。他编书、审稿绝无草意,总是全神贯注,精心审定,更重从中汲取知识和学术营养。这与他通过多年的探索,特别是通过启功、杨仁恺等老前辈的熏陶和教诲,明晰一个道理有很大关系。

他说:“写书法既要有娴熟的“四法”技法,也要有渊博的优秀传统文化知识作支撑,书法艺术家必须把书法临创与读书学习有机结合起来,而不是口头上说说,实则‘两张皮’。读书学习不能浅尝辄止,而应真读、深读、博读、精读,并联系实际转化为素质能力,用于工作和书法艺术实践,这才叫为我所用。”

基于这样的认知和经验,长期以来他养成“习字+读书、读书+写字”的良好习惯,使书法艺术创作水平不断提升。1997年,他荣获中国文联“德艺双馨”百家会员称号,同年享受国务院政府特殊津贴;1999年荣获国家人社部“有突出贡献青年专家”称号。曾先后举办过七次个人书法展:2007年,在全国政协礼堂举办《书写和谐守望家园—苏士澍金石书法求教展》;2009年,在中国美术馆举办《歌颂祖国 弘扬文化—苏士澍金石书法汇报展》;2011年,在中国文联举办《翰墨书香传播文化—苏士澍读书箴言书法展》;2012年,在常州博物馆举办《江南龙城 地灵人杰—苏士澍书法艺术展》;2014年,在全国政协举办《书写汉字文化传薪—苏士澍推广汉字体验教育展》;2015年,在中华世纪坛举办《书写汉字 文化传薪—苏士澍推广汉字文化常识展》。

在这些展览中,他用诗词吟咏,用书法载体展示考证书学疑点,书写内容引经据典,其中读书励志、文房四宝、金石题跋、情系草原等主题作品,无不涉猎,既展示了书法艺术,又彰显了“字外功夫”。

“看苏士澍的书展就像读书”,“苏士澍的书法和印章氤氲着浓郁的书卷之气、金石之气和随时代而变的鲜活之气”……他每逢听到这样的赞美之词,总是面带微笑地说:“我,不过一书生而已。”

苏士澍的自谦是一种优秀品质,但无论他怎样自谦,他的成功是明摆着的。那么,他成功秘诀是什么呢?

天才+机遇+勤奋=成功。

在这里,我想顺便与读者商榷一下:对苏士澍的书法究竟怎么看?想必这也是一些读者所关心的问题。

我认为,就书法艺术创作而言,大致可分三类:一类是创新大于守正。另一类是守正大于创新。再一类就是守正与创新并举。苏士澍的书法应该属于后一类。也就是说,他的书法皆出自于经典,同时又有自己的特色风貌—“个性符号”,了解全国书法名家、会鉴赏书法艺术的人,一看就能断定出这是他创作的作品。

苏士澍的作品,没有“创新大于守正”的夸张和奇险,也没有“守正大于创新”的临摹感和幼稚感,但有传统的美感,让人看了感觉很舒服,这一点很重要。

因为,就中国传统书法而言,凡是人们看了觉得不舒服的作品,就可能是有问题的。字的结构形态犹如人的长相、身躯、五官四肢结构比例,书法创作中的变化犹如健美人跳舞。

苏士澍的作品,不仅具有文人书法气息,而且静中有动,动中有静,文化内涵和细微变化丰富,细品如极品茶,耐人寻味。

尤其值得思考的是:苏士澍不是专门的书法职业艺术家,在过去几十年里,他肩负着繁重的领导、组织、编审等工作任务,特别是后来担任一届全国政协委员、两届全国政协常委,工作繁忙程度可想而知。在这样的情况下,他能做到五体和篆刻皆能,长于精于篆书,善以鸡亳作篆隶,且无论什么文字内容,均可用五体书写创作,具备这样复合书法素质、综合创作能力是很不容易的,在我国书法职业艺术名家中也是为数不多的。

三、看情怀:心中装着人民

“每年春节,我们组织书法家下基层写春联、送福字。那年我们给天安门国旗队去送春联,在天安门站岗刚下岗的几个战士跑过来说:‘苏主席,过春节我们也不回家,您怎么不给我们写啊?’我听了眼泪差点儿没掉下来。于是,我给他们每人写了个福字并合影,有个战士马上给他妈打电话说:‘妈!今天我和中国书协的苏主席合影了,他还给我写一福字!全家人听了都非常高兴。”苏士澍动情地说:“天安门的清洁工,大年初一从广场这头扫到那头,要清除的烟花爆竹垃圾至少五六吨。那时凌晨两点钟,人们才放完鞭炮,清洁工须在五点钟前打扫干净。这期间,给他们送一瓶茶,他们就特别高兴;送给他们一幅作品,他们就更高兴。所以我就说,如果我们心目中不装着人民,没有一个以“人民为中心”的创作导向,这些事儿是干不出来的,也没有这个感情”。习近平总书记关于坚持以人民为创作导向、艺术为人民的指示要求,为我们艺术工作者指明了方向,也是我们必须坚持的根本宗旨,我们不能只说在嘴上,而应落实在行动上。”

像这样语重心长的话语,苏士澍在各种场合不知讲过多少次。他不光由衷讲,并且身体力行带头。

多年来,他不仅每年春节前组织书法艺术骨干下基层写春联、送福字,而且凡是国家和各地区组织大型公益活动邀请他义务提供作品,他都欣然答应、精心创作。

谈到“艺术为人民”,他有说不完的话。他说:“我虽然是无党派人士,但我一生忠诚于党。我们党的根本宗旨是为人民服务,如果我们艺术家不为人民服务,那就如同断了线的“风筝”随便飘摇,那是绝对不行的。从这个意义上讲,艺术为人民,既是报答人民对我们的养育之恩,也是忠诚于党的基本要求。”

当问他多年来主导开展了多少为民服务的公益书法活动,义务为人民群众和部队官兵写了多少幅作品,他记不清了。他为全国各地多少公共场所、文博单位、报刊等义务题词题名,他也记不清了。

汶川大地震后,他及时将个人书法展作品拍卖所得200余万元,捐赠给阿坝地区用于维修藏碉楼。多年来,国内发生重大灾害和灾难时,几乎每次他都带头捐赠作品、奉献爱心。

……

苏士澍不是公益家、慈善家,但他在落实“艺术为人民”这一根本宗旨上,是言行一致、为人师表的。

四、看贡献:倾注教育传承

2019年7月30日,由中国书画收藏家协会、文物出版社等多个单位共同举办的“苏士澍先生从事出版工作40周年座谈会”在北京隆重召开,全国政协、中宣部出版局、国家文物局、文物出版社有关领导,著名出版人,以及文物出版社中层及副编审以上人员出席。

会上,大家纷纷发言,回顾了四十年来苏士澍先生对党和国家出版事业的忠诚,对文物出版事业的敬业精神、进取精神,对编辑出版事业一丝不苟、追求一流的工匠精神,以及虚怀若谷、襟怀坦白、平易近人的品格,给予由衷肯定和高度评价。有关协会领导还综合大家的发言,从“超强的策划能力、注重工具书编辑、由丛书到典籍升华、注重理论研究的拓展、注重书法教育的开展、动员社会力量关注出版事业、大力开展对外合作和人格魅力”等七个方面,对苏士澍四十年来所取得的成就、所做出贡献进行了概括。

应该说,这次会是对苏士澍为党和国家事业所做贡献的一次系统总结。但是,由于这是一次出版座谈会,其中对苏士澍倾心于书法教育事业的传承和发展所做出的贡献没有展开。我认为,这是苏士澍生涯中所有特殊贡献中最浓重而华彩的一笔,因此有必要略加展开作以介绍。

“我从文物出版社的一个普通编辑,到后来编辑部的副主任、主任、副社长、社长,三十多年来,始终没有离开书法。当时在启功和董寿平两位老先生的指导下,研究如何传承中国书法。两位老先生说,现在孩子们都不好好写字了,你们得好好编一套适合中小学学习书法的碑帖。从这儿开始,我们先后编了100多种历代碑帖法书。”苏士澍如数家珍:“原来启功先生是全国政协常委,启先生走了以后,现在轮到我担任全国政协常委,所以我这个书协主席感到压力特别大。书法是我们中华民族的根,我必须想办法做工作,把中小学的书法教育搞起来。”

为此,多年来他与国家有关部门的同志,奔赴全国大部分省市自治区深入调研。无论走到哪里,他都把书法进中小学课堂的问题讲到哪,呼吁到哪。用他话说就是:“执著追求和深入挖掘”。

通过他与有关单位和政协委员的共同努力,多次在全国“两会”上提交推广汉字文化和书法教育的提案:

2009年,他在全国政协十一届二次会议第三次全体会议上,代表全国政协书画室做了《加强青少年汉字书写教育刻不容缓》的大会发言。

2010年,他在全国“两会”上,联合多名委员提交了《关于加强青少年汉字书写教育》的提案,经过努力,“两会”做出了有关决议。

2013年,教育部对中小学开设书法课进行了全面部署,并组织编写下发了《全国中小学书法教育指导纲要》,标志着中小学书法教育重新启动,也标志着我国进入“全民书法”新时代。

2014年,在全国政协十二届二次会议第三次全体会议大会上,他作了题为《写好中国字 做好中国人》的大会发言,成为家喻户晓的“倡议”,在全国产生广泛而深刻的影响。

之后,他走遍全国各省及港澳台地区,实地考察百余所中小学,调研书法课程开展情况 ,致力于推动中小学书法教育落地实施,为中国优秀书法传统文化传承和传播加持给力。

为了解决中小学书法教育规范教学问题,他积极参与各地中小学书法教材的策划、组织和指导工作,最终编写的11套教材,解决了中小学生无课本学和用的问题。

面对全国缺数十万中小学书法教师、严重影响制约中小学书法教学开展和质量的“瓶颈”问题,苏士澍在2017年的全国“两会”上提出《“书法进课堂”要先解决缺教师问题》的议案,引起大会高度关注。在这次会上,他还提出《建议设立“汉字书写日》的议案, 同年在《文汇报》上发表。之后,在中国文联和教育部的大力倡导和支持下,他积极参与书法“国培计划”,经过几年的努力,先后为全国中小学培育了7000多名中小学“种子”教师。

为了助力中小学书法教育,中国语文报刊协会规范汉字书写专业委员会多次组织举办“全国中小学规范汉字书写大赛”,每次大比赛,苏士澍都给予鼎力支持,多次在百忙中带头担任评委。

当问到他“您为什么这么重视中小学书法教育”时,他对书法是中华民族的“根”作了深刻诠释。他说:“我们远古的祖先,在几千年中用智慧创造出了汉字,正因为有了汉字才有汉族,有了汉族才有了中华民族,而中华民族的凝聚力是基于文化认同的。也就是说,汉字和书法不仅是我们中华民族的文化基因,而且犹如一条纽带串联了中华文明,把中华民族连接凝聚成一个大家庭。在硬笔取代毛笔、键盘输入代替手写的当代,如果我们不抓书法基础教育,我们一代代的孩子们都不会写汉字、写书法了,那么,后人对中国书法这一国粹就会越来越淡化,甚至失传。传承弘扬书法与汉字书写艺术,有利于增强中华民族、炎黄子孙们的认同感和亲近感,有利于增强中华民族大团结,有利于实现中华民族伟大复兴。从这个意义上讲,写好中国字,人人有责、个个有份。”

听了他这话,我终于找到他多年来为推动书法基础教育而倾心、奔波、操劳的答案:

“心系中华,为了中华”。

END

作者简介:蔡民基,1956年10月出生于山东“蔡氏中医”世家。国家开放大学书法学院原院长,中国社会艺术协会榜书艺术委员会原党组书记兼副会长,中国人才研究会书画人才专业委员会执行秘书长,中国书协会员,北京书协第五届理事,中国教育发展战略学会传统文化教育专业委员会理事,中国语文报刊规范汉字书写专业委员会理事,中央国家机关书协常务理事,中国楹联学会会员,中华诗词学会会员,国家一级美术师,多所高校特聘教授;中国书法“一体化”研究和创新书法教育的开拓者,“两径双成”“五三一”“溯古通今”书法教育模式创始人,“双创翰墨”教育创意策划领衔人,近十多年来带领教学团队组织了中国书法“助农振兴”“助残创业”助老圆梦、“助师执教”“助兵强能”“高端育才”“名师扶星”教育工程,培育一大批高端书法职业人才;擅长五体榜书艺术,作品曾参加中国书协和各界展览150多次并多次获奖和殊荣,被中南海等数十家重要单位和三十多个国家政要、贵宾收藏;从军四十多年,曾任正师职政治委员、大校军衔、党委书记,全军“四会”优秀政治教员,编著出版《廉政必鉴》《前瞻以劣胜优》《起向新军事》等著作,在各种媒体刊登或发表文章上百篇,系中国军事学会会员、中国孙子兵法研究会常务理事。

附:

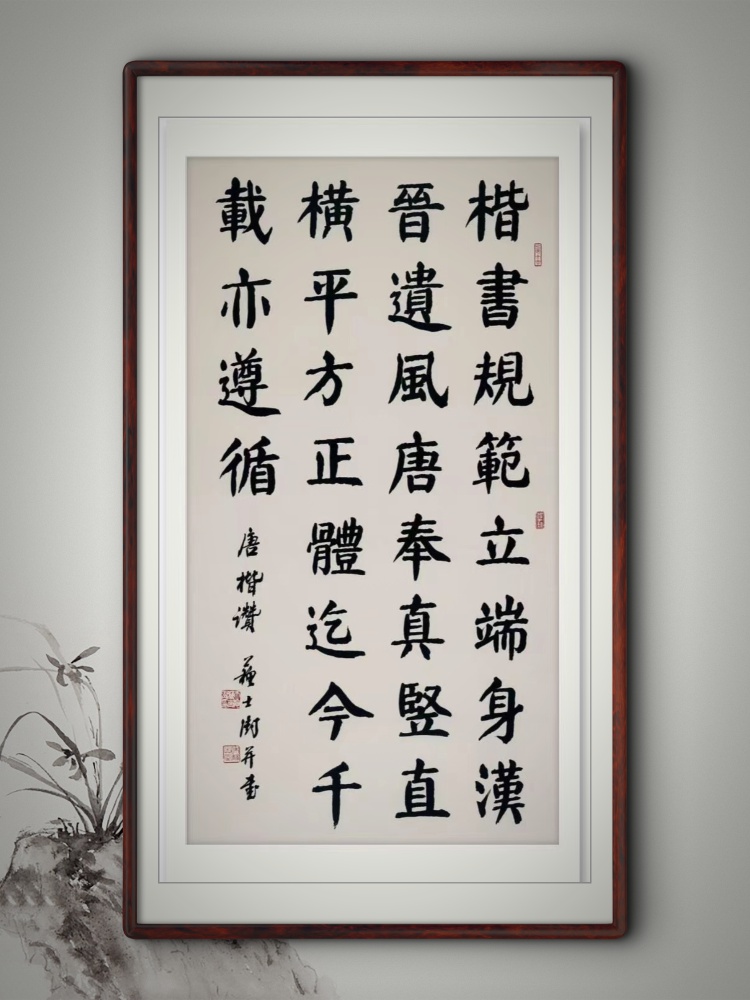

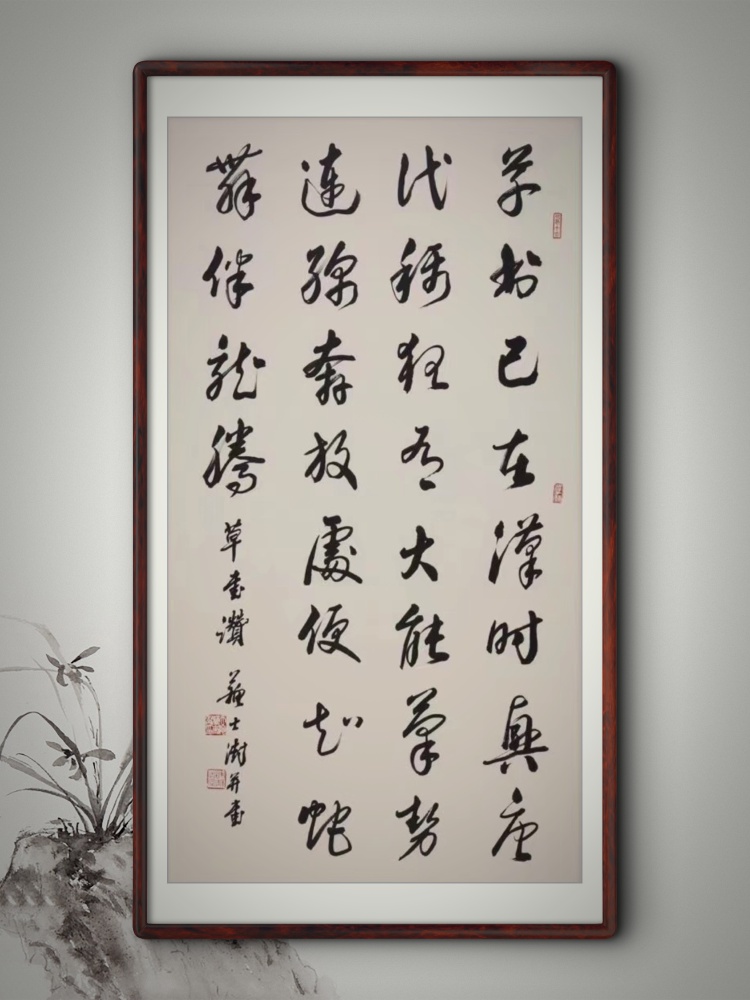

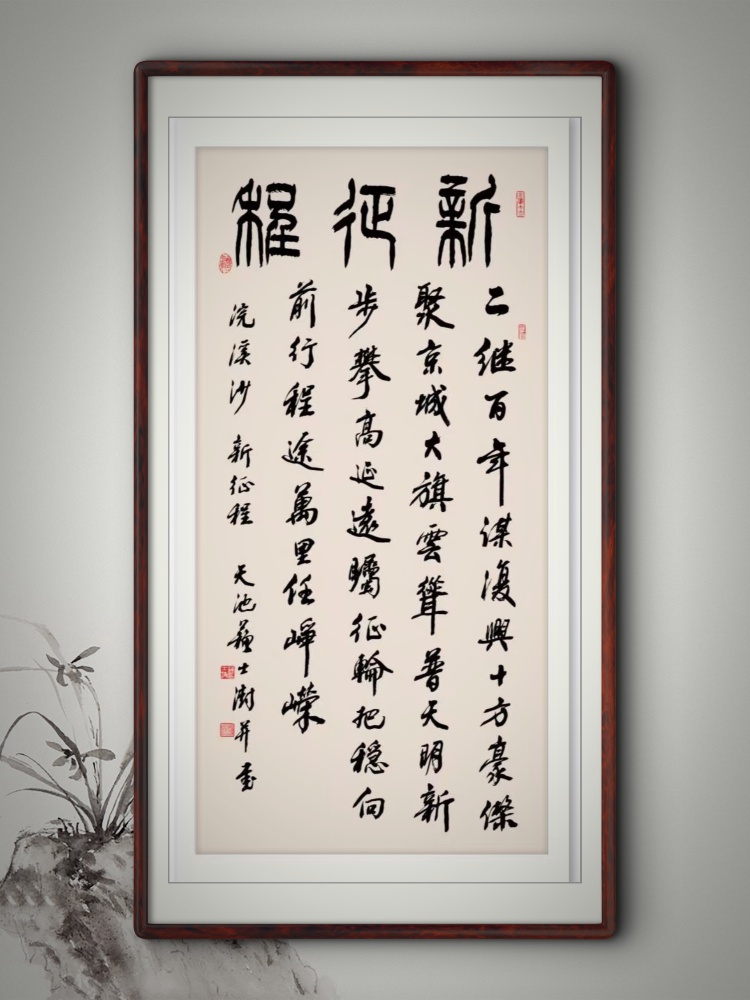

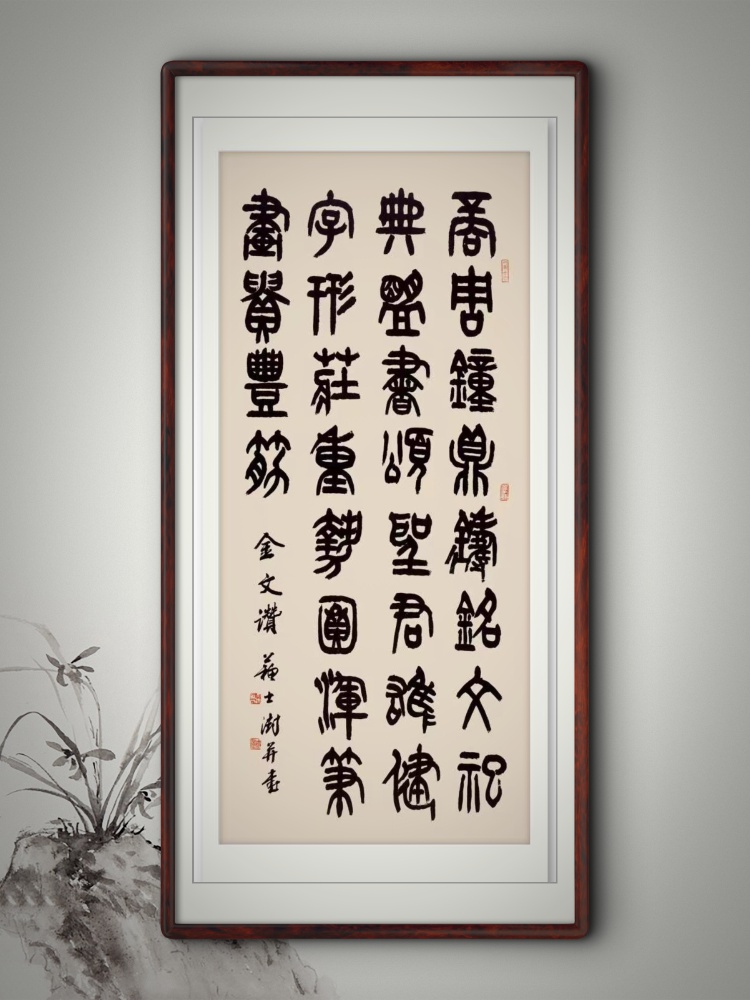

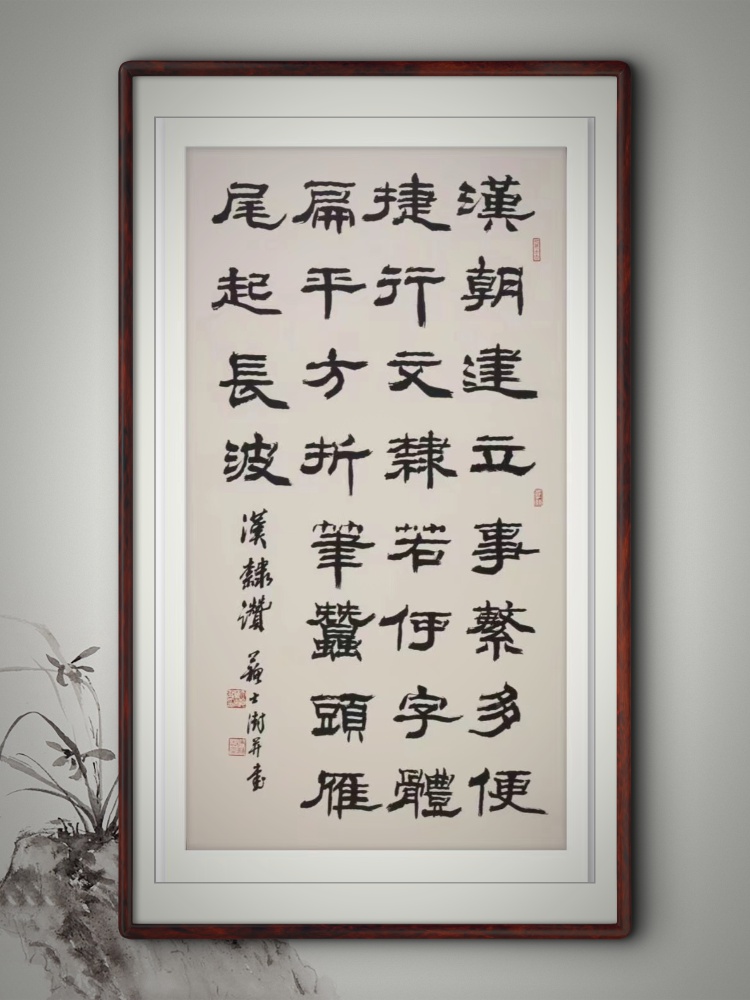

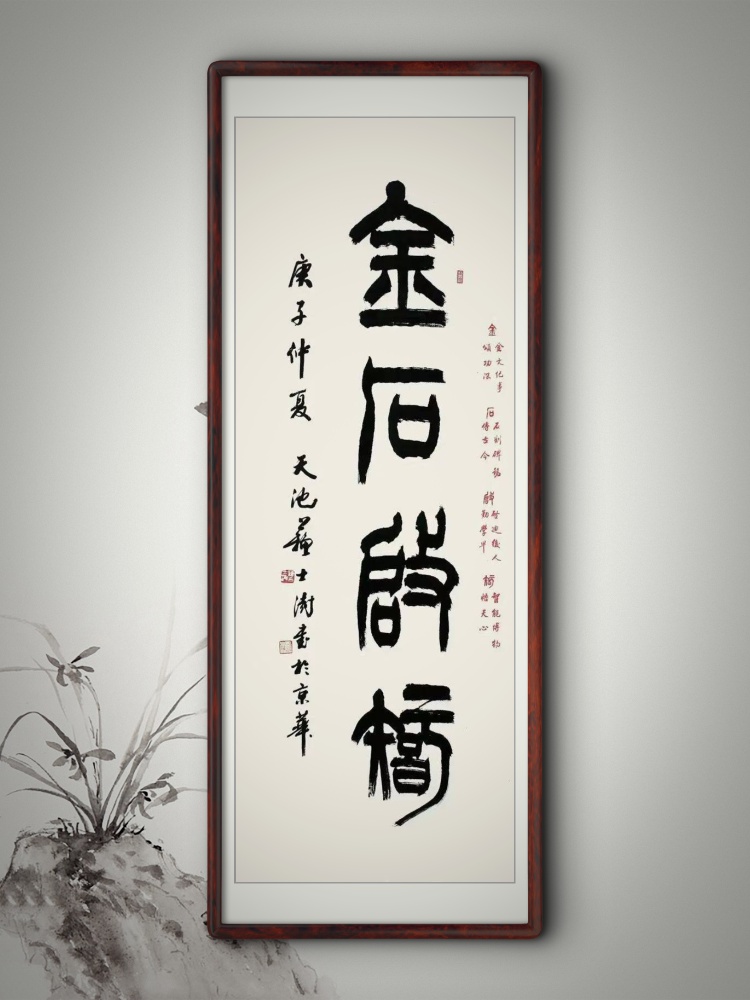

苏士澍书法作品

2024-12-18 14:00

本文来源:媒体报道 - - 感受正能量 — 苏士澍先生书法人生纪实

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-27388.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212